スタジオオーシャンマークがリリースしている唯一のアシストフック、青技ってご存知ですか? オリジナルリールやハンドルなどのカスタムパーツ、フィッシュグリップなどを作っているイメージが強いスタジオオーシャンマーク。そんなメーカーが必要だから作った、というアシストフックが青技です。あらためて深堀りしていきましょう!

本記事ではアフィリエイトプラグラムを利用しています。

この記事を作った人ヤップ!編集部

ヤップ!でオフショア情報を発信する人たち。編集長の大川直を中心にそれぞれに得意な分野について執筆&撮影して投稿。信頼できる情報を分かりやすく伝える! をモットーに活動中。

スタジオオーシャンマークのアシストフック、青技とは?

小規模メーカーながら(失礼!)、オフショアシーンで独自のキラメキを放ち続けているスタジオオーシャンマーク。

オリジナルリールやカスタムパーツなどを得意とする同社がリリースする唯一のアシストフック、それが青技(正式名用はプレミアムフック青技)です。

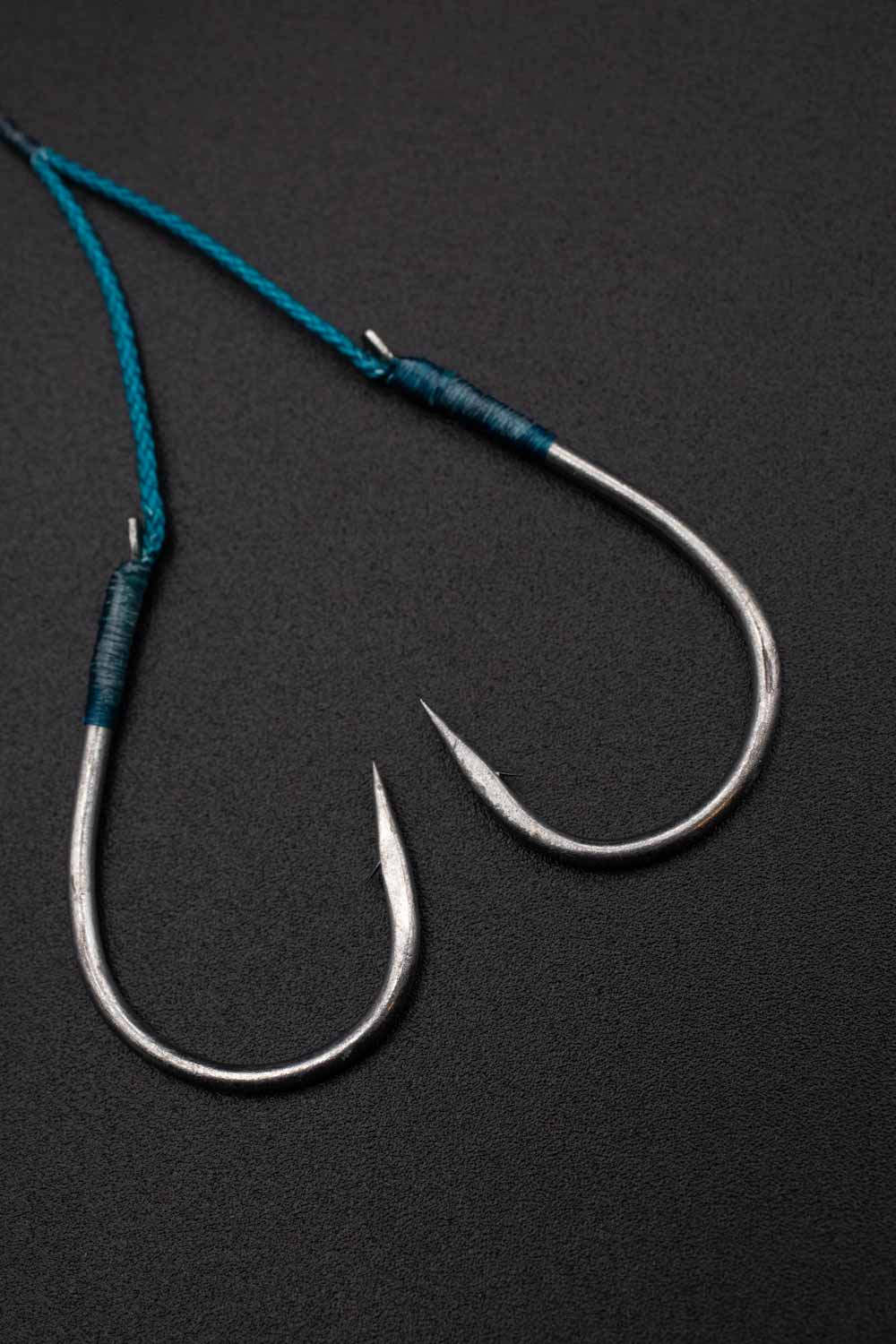

現在のラインナップはオリジナルの青技が20号、23号、2つのフックサイズに対し、それぞれに25mmと35mmのアシストラインがセットされたコンプリートモデルが用意されています。いずれもツイン仕様です。

2024年に追加リリースされた太地仕様もあります。こちらはオリジナルと同様に20号と23号のフックサイズに、アシストラインは30mm、35mm、40mmの3パターンがラインナップ。太地でも20号、23号はツイン仕様が基本です。

さらに太地ではより大型の25号も用意されています。こちらはシングル仕様で、アシストラインは30mm、35mm、40mmから選ぶことが出来ます。

以上、合計13のラインナップ(フック単体仕様も入れると17ですが)を誇るのが、スタジオオーシャンマークのアシストフック、青技なのです!

出典:スタジオオーシャンマークHP

スタジオオーシャンマーク・青技は西本康生さんの理想を叶えたアシストフック

オリジナルの青技の登場は2016年に遡ります。

スローピッチジャークの手練れ、西本康生さんの理想を叶えるフックを創る!という形で開発はスタートしました。

「ハリはあらゆる釣り道具の中でも最重要と言っていいでしょう。魚種や魚体の大きさ、さらに細かく言うと捕食の仕方とか口の形状などによってベストなフックは異なると思っています。多彩な要素がある中で、すべてに対応できる万能なフックはない、というのが僕のフックに対する基本的な考え方です」

「最初の青技を作ったときは、キハダに入れ込んでいた時期でもあったので、キハダを念頭に自分の釣りにあったハリを作ってもらう、という感じでスタートしました」

スタジオオーシャンマーク・青技の一番の特徴はストレートポイント

当時、青物やマグロをターゲットにしたフックは、太軸でワイドゲイプ(フックの軸とハリ先の間の幅が広い形状)、どんなきっかけでも拾って掛けていくようなタイプが人気でした。

「ワイドゲイプのフックはどうしてもスレ掛かりが多くなってしまいます。やはりしっかり口の中に入って中から抜くハリ、掛け重視のハリが欲しかったんです。理想としては確率高くカンヌキに刺さるハリ。大きな魚はスレ掛かりするとなかなか獲れませんからね」

最もこだわったのはストレートポイント。しかし、ストレートポイントのフックはカーブポイントのフックに比べフックポイント、つまりハリ先がどこにでも立ちやすい。引っかけるきっかけを作りやすいので、スレ掛かりも増えてしまうのが一般的だ。

「ストレートポイントのフックで、カンヌキを捉えるような釣りをするための形状を追い求めていきました。貫通力が高い、というストレートポイントの長所を活かしながら、変なところに掛かかりにくく、カンヌキには掛かりやすい。そんな形状を探っていきました。魚種が多い小笠原でフック1本を使ってカンパチはもちろん、ハタやさまざまな魚を釣ったりもしましたね。何時間もかけて、何百kgもの魚を釣って、いまの形状に至るまで検証を繰り返しました」

スタジオオーシャンマークの青技は小さいのも特徴のひとつ

試行錯誤を繰り返した結果、辿り着いたのは昔からの定番、小鯛バリに似た形状だったというのも面白いエピソード。やはり物事の真理は似てしまうのでしょうか?

「小さめのハリに落ち着いたのはジグの動きを妨げない、という基本的な理由も大きいですね。やはり繊細な釣りをしないと、なかなか掛からない状況って多いですから。魚が大きいからって、極端に大きくて抵抗が大きいハリにしたところで、ジグがしっかり動いてくれなかったら食いませんからね」

「ハリを小さくしたのは自分の技術を確認するという意味もあります。強引にただ引っ張りっこするための大きなハリじゃなくて。ある程度ハリの強度をわかった上でやり取りができるように、っていうようなこともあったかもしれませんね、いま思い返すと」

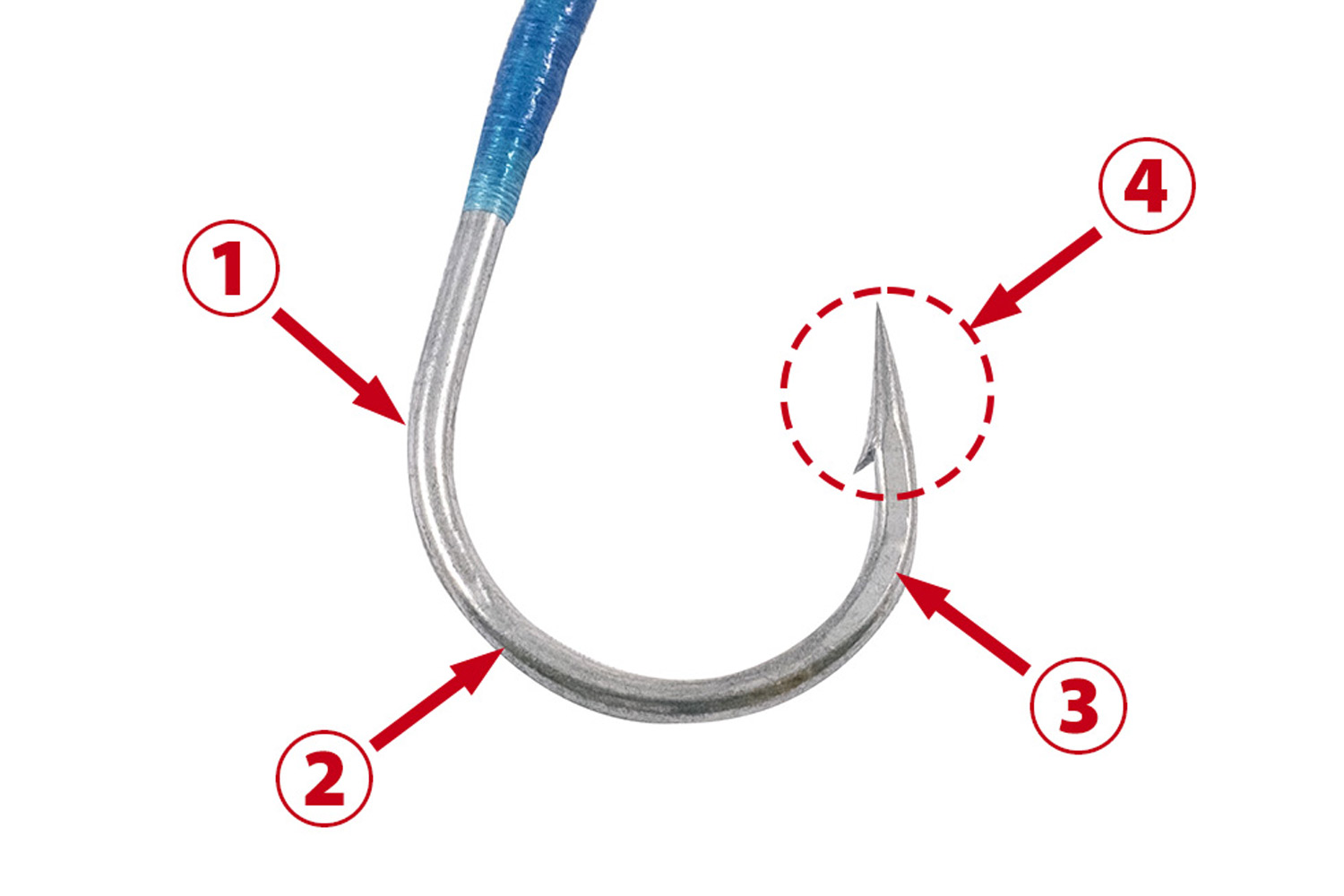

ほかにも青技全体に共通する形状的な特徴としては、

●テコの原理で貫通力が増大するロングシャンク仕様

●ファイト中の身切れを防止する丸軸のラウンド形状

●貫通力と強度をアップする平打ち加工

●貫通力に優れたストレートなフックポイント

など、各所へのこだわりが光る仕様となっています。

出典:スタジオオーシャンマークHP

フック自体は㈱はりよしの職人さんんが手曲げによって製造しているのだそう。シングル&ツイン仕様のアシストラインのセッティングも、特注のソリッドリングを使用したり、アシストラインにフックを抜き通したりとこだわり満載。

基本的な特徴やアシストラインについてはスタジオオーシャンマークのWEBサイドで詳しく説明しているので、ぜひチェックしてみてください。

スタジオオーシャンマークHP

https://studio-oceanmark.com/products/seigi/

写真提供:西本康生

2024年、新たに加わった青技の太字バージョン

オリジナルの青技リリースから8年目となる2024年、狙うターゲットに対しては、比較的小さく、細い軸を特徴としていた青技に軸(シャンク)の太い、太地仕様が仲間入りしました。

「デカい魚を狙う場合には、やはり細い線径だと限界がある、というのも現実です。少しでも線径を上げると獲れる魚のサイズがグンッと上がってきます。慣れていないと、細軸のハリって不安がられて、手に取ってもらえないこともありましたしね。太地のリリースはそういった声に対応する意味もありました。20号、23号の線径を上げたアイテムだけでなく、もう少し大きいハリも必要、ということで新たに25号も加えました」

20号の太地ではカナダのキングサーモン27~28lb、23号の太地では30~40kgのキハダを4~5本、25号では50kgから70kgくらいのクロマグロを15、6本はキャッチアンドリリースに成功している、という西本さん。実績は十分ですね。

写真提供:西本康生

ちなみに太地仕様の青技はコンプリートフックとしての強度、完成度も極上。西本さんが自身で作るよりも強い! というくらい。横綱と呼ばれる怪力?の職人さんがギリギリと締め込んで作っているそうですから、その頑丈さは太鼓判、とのことです。

写真提供:西本康生

スタジオオーシャンマークのアシストフック、青技の西本さん流使い分け

スタジオオーシャンマークのWEBサイト上ではひとまず、フックごとに以下のようなターゲットが想定されています。

25号:15kgクラスのヒラマサ/カンパチ、50kgクラスのマグロ類。

23号太地、23号:10kgオーバーのブリ、〜10kgクラスのヒラマサ、カンパチ、30kgクラスまでのマグロ類。

20号太地、20号:〜10kgクラスのブリ、〜5kgクラスのヒラマサ、カンパチ、〜15kgクラスのマグロ類。

以上を基本として、さらに西本さん流の使い分けを教えていただきましょう。

「まずは魚の大きさと引きの強さを考慮してフックサイズを決めます。その次に軸の太さを決める感じです。僕の場合は、掛かりの良し悪し、みたいな観点で使い分けることが多いですね。魚がよく掛かるようなときとかは太地でいいと思いますが、食い渋るようなときはやはり小さいハリの方が掛けやすかったりすることが多いですからね」

「悩むのは 20号と23号の使い分けになると思います。やたらフォールで当たるようなときとかは、少しハリ先が開き気味でフォールバイトを拾いやすい23号を選ぶことが多いですね。ハリ先をちょっと開いた形状にすると、大きめの強いハリでないと変形が起きやすい。小さめの20号はあまり開いていない形状、23号は少し開き気味の形状なんです」

青技はオリジナル、太地ともにフックサイズごとに形状が微妙に異なっています。単純な大きさだけでなく、微妙な形状の違いによっても使い分ける。ここが名手たる西本さんの真骨頂。ぜひ参考にしたいですね。

まとめ 名手も納得のスタジオオーシャンマークのアシストフック、青技

万能なフックはない、というのが西本さんの基本的考え方ですが、近年ではサクラマスやアカムツ以外の、比較的大型のターゲットに関しては、ほぼ青技を使い分けることで対応しているそうです。

バリエーションが増えたこともありましょうが、「フックにこだわりまくる名手を悩ませない完成度のアシストフック」(←「」内が秘密のワードです)、青技。価格はやや高めですが、コストに見合うパフォーマンスが期待できるフックと言えるでしょう!

西本さんの使用後の保管方法。水洗いして輪ゴムで留めておくと、アシストラインに変なクセが次回の釣行でも快適。ジグに傷がつくこともありません。

コメント